呼倫貝爾大草原旅游文化當(dāng)中,主要以蒙古族為主體文化呈現(xiàn)在游客朋友心中,那么蒙古族的文化常識(shí)就有必須要普及一下了;蒙古最初只是蒙古諸部落中的一個(gè)以東胡為族源的部落所使用的名稱,后來(lái)逐漸吸收和融合了聚居于漠北地區(qū)的森林狩獵和草原游牧部落,發(fā)展成為這些部落的共同名稱;“蒙古”一詞是“忙豁勒”的音變,最早見(jiàn)于唐代,即新﹑舊《唐書》中的“蒙兀室韋”。“蒙兀”是“蒙古”一詞最早的漢文譯名,后來(lái)又有“蒙骨”﹑“朦骨”、“萌骨”等許多同音譯名。“蒙古”意為“永恒之火”。在古代蒙古語(yǔ)中,“蒙古”這個(gè)詞是“質(zhì)樸”的意思。

根據(jù)《史記》記載,蒙古部落最初只包括涅古斯和乞顏兩個(gè)氏族,他們被其他突厥部落打敗后只剩下兩男兩女,他們逃到了一個(gè)地方,周圍都是山林,中間有良好的草原。這個(gè)地方叫做“額爾古涅昆”意為額爾古納河畔險(xiǎn)峻的山嶺,一帶居住下來(lái),這個(gè)傳說(shuō)里的“額爾古納”,就是流經(jīng)呼倫貝爾草原的額爾古納河,它就是蒙古民族的發(fā)祥地。 公元8世紀(jì),由于人口的不斷增長(zhǎng),不得不向外遷徙,這時(shí)已分出了70個(gè)分支了,這70個(gè)分支被稱為“迭兒勒勤蒙古”。《蒙古秘史》和《舊唐書》記載:蒼狼和白鹿是成吉思汗的祖先,他們奉上天之命降生到人間。然后共同渡過(guò)騰汲思,在斡難河源頭、不兒罕山前開始繁衍生息,生下了巴塔赤罕。這里所說(shuō)的巴塔赤罕就是成吉思汗的始祖。其實(shí),蒼狼和白鹿在蒙古語(yǔ)中分別讀為:勃兒帖赤那和豁埃馬蘭勒,只是漢譯為蒼狼和白鹿。呼倫貝爾的白鹿島就是用此命名。

在蒙古民族的真正族源問(wèn)題上,現(xiàn)代學(xué)者認(rèn)為蒙古族出自東胡。“在匈奴東,故曰東胡。”公元前5至前3世紀(jì),東胡各部還處于原始氏族社會(huì)發(fā)展階段,各部落過(guò)著“俗隨水草,居無(wú)常處”的生活。4世紀(jì)中葉,生活在潢水和老哈河流域一帶的鮮卑人的一支,自號(hào)“契丹”。居于興安嶺以西(今呼倫貝爾地區(qū))的鮮卑人的一支,稱為“室韋”。室韋。室韋與契丹同出一源,以興安嶺為界,“南者為契丹,在北者號(hào)為室韋”。6世紀(jì)以后,室韋人分為南室韋、北室韋、缽室韋、深末恒室韋、大室韋等5部,各部又分為若干分支。后來(lái),稱作“蒙兀室韋”,是大室韋的一個(gè)成員,居住在額爾古納河以南地區(qū)。

12世紀(jì)時(shí),這部分人子孫繁衍,氏族支出,漸分布于今鄂嫩河、克魯倫河、土拉河三河上游和肯特山以東一帶,組成部落集團(tuán)。其中較著名的有乞顏、札答蘭、泰赤烏、弘吉剌、兀良合等民族和部落。當(dāng)時(shí)與他們同在蒙古高原上的有游牧在今貝加爾湖周圍的塔塔兒部,住在貝加爾湖東岸色楞格河流域的蔑兒乞部,活動(dòng)在貝加爾湖西部地區(qū)和葉尼塞河上源的斡亦剌部。這三部都使用蒙古語(yǔ)族語(yǔ)言。另外,還有三個(gè)信奉景教的突厥貴族統(tǒng)治的蒙古化的突厥部落,即占據(jù)回鶻汗庭故地周圍的克烈部、其西邊的乃蠻部和靠近陰山地區(qū)的汪古部。 這些部落按其生活方式和發(fā)展水平,大致分為“草原游牧民”與“森林狩獵民”兩類。第一類包括久住原地過(guò)游牧生活的突厥諸部和后來(lái)遷入接受突厥影響、完成向游牧生活過(guò)渡的蒙古諸部;第二類是留居森林地帶,主要從事狩獵的諸部,如鄂溫克族。

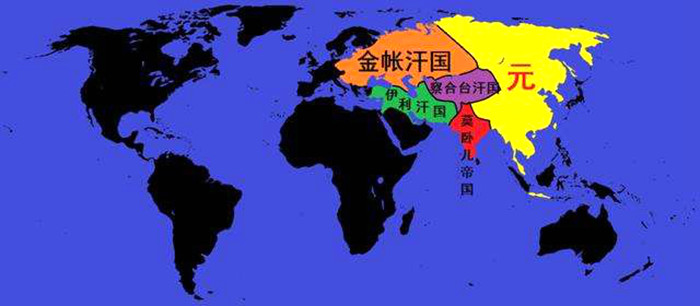

1206年,鐵木真在斡難河畔舉行的忽里勒臺(tái)(大聚會(huì))上被推舉為蒙古大汗,號(hào)成吉思汗,建立了大蒙古國(guó)。蒙古汗國(guó)的建立,對(duì)蒙古族的形成具有很大意義。從此,中國(guó)北方地區(qū)第一次出現(xiàn)了統(tǒng)一各個(gè)部落而組成的強(qiáng)大、穩(wěn)定和不斷發(fā)展的民族——蒙古族。凡是這個(gè)國(guó)家統(tǒng)轄的漠南、漠北地區(qū),概稱為蒙古地區(qū),此地區(qū)各個(gè)部落的居民,統(tǒng)稱為蒙古人。蒙古族這時(shí)從遼、金時(shí)期(916~1234)被統(tǒng)治的民族成為統(tǒng)治民族。在成吉思汗的率領(lǐng)下,從1219年到1260年,蒙古族三次西征,先后建立橫跨歐亞的窩闊臺(tái)汗國(guó)、察合臺(tái)汗國(guó)、欽察汗國(guó)、伊兒汗國(guó)四大汗國(guó)。在西征的同時(shí),又揮師南下。從成吉思汗到忽必烈,歷經(jīng)70余年征戰(zhàn),統(tǒng)一了中國(guó),建立元朝。其疆域北至今俄羅斯的西伯利亞,南至中國(guó)的南海,東北至今黑龍江下游、跨外興安嶺、烏蘇里江以東,接鄂霍次克海和日本海,西南包括云南、今緬甸北部、中部、東部;泰國(guó)北部、老撾、越南西北部,都納入元朝國(guó)家的行省建置。

蒙古人所崇拜的圖騰有狼、鹿、熊、牦牛、鷹、天鵝、樹木等等。《蒙古秘史》開篇第一句話這樣寫道:成吉思合罕的祖先是承受天命而生的孛兒帖赤那和妻子豁埃馬蘭勒,即蒙古人所崇拜的圖騰狼和鹿。此外,受中原漢文化的影響,蒙古民族也崇拜龍,還有的部族有樹木圖騰崇拜、各種圖騰神話反映了蒙古民族特點(diǎn)及與北方各民族、特別是阿爾泰語(yǔ)系各民族神話的許多共通之處,體現(xiàn)出他們之間相互交融的密切聯(lián)系。

蒙古民族的狼圖騰最早只是古代乞顏部落孛兒只斤氏的圖騰,這在《蒙古秘史》和《蒙古源流》中都有記載。經(jīng)過(guò)數(shù)百年的演繹,狼圖騰被人們當(dāng)成了整個(gè)蒙古民族的圖騰。《蒙古秘史》開篇明確寫道:“成吉思合罕的祖先是承受天命而生的孛兒帖赤那(蒼色狼)和妻子豁埃馬蘭勒(白色的鹿)一同過(guò)騰汲思海來(lái)至斡難河源頭的不兒罕山前住下,生子名巴塔赤罕”。反映了唐代末期,兩個(gè)以狼、鹿為圖騰的蒙古部落姻族從額爾古納河西遷的重要史實(shí)。而《國(guó)語(yǔ)·周語(yǔ)》記載:“穆天子西狩犬戎,獲其五王,得四白狼四白鹿以歸”。史學(xué)家翦伯贊考證:“白狼白鹿是當(dāng)時(shí)的氏族”。

布里亞特和達(dá)爾哈特人常稱熊為祖先、神圣的,稱呼熊“斡拖葛”,意思是長(zhǎng)者、老人,他們認(rèn)為人是從熊變來(lái)的,并直呼熊為祖父、父親、祖先,這正是人們把熊看成與自己有血緣親屬關(guān)系的表現(xiàn),所以才用相應(yīng)的親屬稱謂稱呼它們,像親屬一樣對(duì)待它們。達(dá)爾哈特人在獵熊時(shí)遵循一套非常特殊的習(xí)俗和禮儀,如公熊四季均可捕獵,母熊則不然,要等到它生養(yǎng)了小熊,春天走出洞穴之后才開始捕獵等等。捕捉熊以后,分吃熊頭肉,似是古代原始人“圖騰圣餐”習(xí)俗的遺留。在原始人看來(lái),用圖騰的血和肉作為圣餐,更能鞏固他們與圖騰的親密關(guān)系,重新獲得圖騰的靈威。

杜爾伯特烏爾圖那蘇貝是成吉思汗弟弟哈薩爾的第二十七世孫,他們的氏族自稱是鷹氏族,各代的長(zhǎng)子、長(zhǎng)孫都以各種鷹來(lái)命名。據(jù)《蒙古秘史》中記載,成吉思汗10世祖的小兒子孛端察兒蒙合黑,被4個(gè)哥哥拋棄后,走投無(wú)路時(shí)曾靠一只鷹捕獵維生,他的后人孛兒只斤氏就把鷹視為救命恩人,當(dāng)作保護(hù)神敬奉起來(lái)。而鐵木真在稱汗之前,曾被他的“安達(dá)”(兄弟般的摯友)札木合所陷害,也是一只獵鷹救了他。蒙古薩滿傳統(tǒng)認(rèn)為,海東青是天的神鳥使者,它受命降到人間和部落頭領(lǐng)成婚,生下一個(gè)美麗的女孩,把她培養(yǎng)成了世界上最早的“渥都根”(女巫師)。而布里亞特的薩滿神話傳說(shuō)中,男薩滿的最早化身也與鷹有血緣關(guān)系。

蒙古薩滿認(rèn)為鹿能顯靈,可以驅(qū)魔鎮(zhèn)邪。內(nèi)蒙古巴爾虎、察哈爾、科爾沁等地區(qū)薩滿巫師所戴的帽子都用鐵皮制成鹿角加以裝飾,所用的青銅鏡和法鼓也都刻畫著鹿的形象,說(shuō)明蒙古先民、特別是森林狩獵民曾以鹿為圖騰神靈。

薩滿教是蒙古人古老的原始宗教。薩滿教崇拜多種自然神靈和祖先神靈。成吉思汗信奉薩滿教,崇拜騰格里汗“長(zhǎng)生天帝”。直到元時(shí)期,薩滿教都在蒙古社會(huì)占統(tǒng)治地位,在蒙古皇族、王公貴族和民間中仍有重要影響。皇室祭祖、祭太廟、皇帝駕幸上都時(shí),都由薩滿主持祭祀。成吉思汗和他的繼承者對(duì)各種宗教采取了兼容并蓄的政策。國(guó)師八思巴曾向忽必烈及其王后、王子等多人灌頂。佛教取代了薩滿教在宮廷里的地位。但佛教的影響僅限于蒙古上層統(tǒng)治階級(jí),蒙古人大多信奉的仍然是薩滿教。

蒙古族是一個(gè)酷愛(ài)音樂(lè)的能歌善舞的民族,素有“音樂(lè)民族”、“詩(shī)歌民族”之稱。蒙古人自古以來(lái)過(guò)著逐水草而居的游牧生活,在漫長(zhǎng)的歷史過(guò)程中蒙古人用自己的智慧和藝術(shù)天才創(chuàng)造了豐富而寶貴的音樂(lè)財(cái)富。蒙古民歌具有民族聲樂(lè)的獨(dú)有風(fēng)格,蒙古族音樂(lè)既有全民族的共同風(fēng)格,又有各個(gè)地區(qū)的獨(dú)特風(fēng)格。 蒙古族的舞蹈節(jié)奏歡快,動(dòng)作剛勁有力,以抖肩、揉臂、馬步最具特色。經(jīng)典的蒙古族傳統(tǒng)舞蹈大致有“馬刀舞”、“筷子舞”、“安代舞”、“盅碗舞”等。傳統(tǒng)樂(lè)器主要有馬頭琴、“雅托噶”(“蒙古箏”)、蒙古琵琶、蒙古四弦琴和蒙古戰(zhàn)鼓等。

蒙古牧民在長(zhǎng)期游牧勞動(dòng)中創(chuàng)造了長(zhǎng)調(diào)民歌形式,用以抒發(fā)情感,表現(xiàn)游牧生活。長(zhǎng)期流傳過(guò)程中,長(zhǎng)調(diào)民歌已形成完整的體系,包括草原牧歌、贊歌、思鄉(xiāng)曲、婚禮歌、情歌等不同歌曲種類。長(zhǎng)調(diào)民歌音域?qū)拸V,曲調(diào)優(yōu)美流暢,旋律線多作波浪式進(jìn)行,起伏跌宕,表現(xiàn)出天高地闊的草原自然環(huán)境。節(jié)奏悠長(zhǎng),腔多詞少。陳述性的語(yǔ)言節(jié)奏、抒情性的悠長(zhǎng)節(jié)奏、裝飾性的“諾古拉”節(jié)奏巧妙組合,構(gòu)成長(zhǎng)調(diào)民歌的節(jié)奏律動(dòng)。

好來(lái)寶,又作“好力寶”。是一種由一個(gè)人或者多人以四胡等樂(lè)器自行伴奏,坐著用蒙古族語(yǔ)言進(jìn)行“說(shuō)唱”表演的曲藝形式。大約形成于公元十二世紀(jì)前后。 “好來(lái)寶”的蒙古族語(yǔ)意為“連起來(lái)唱”或“串起來(lái)唱”。唱詞為四句一節(jié),押頭韻。或四句一押韻,或兩句一押韻,也有幾十句唱詞一韻到底的情形。表演的節(jié)目,篇幅可長(zhǎng)可短,藝人們往往即興現(xiàn)場(chǎng)編詞演唱。節(jié)目?jī)?nèi)容既可敘事、又可抒情,有贊頌,也有諷刺。修辭手法包括比喻、夸張、排比、反復(fù)等的運(yùn)用十分普遍。從而使其表演具有風(fēng)趣幽默,節(jié)奏明快,又酣暢淋漓的特點(diǎn)。

在眾多樂(lè)器中,馬頭琴最受蒙古人推崇。馬頭琴是蒙古人獨(dú)有的傳統(tǒng)樂(lè)器,具有十分獨(dú)特的風(fēng)格。傳統(tǒng)馬頭琴是個(gè)長(zhǎng)約四尺,以木為桿,頂端雕刻一個(gè)馬頭,下端有一鏟形皮鼓,用馬尾系成兩條弦,再用馬尾做成一個(gè)弓弦,演奏時(shí)它能發(fā)出悠揚(yáng)深沉的聲調(diào)。馬頭琴的演奏與其它拉弦樂(lè)器有所不同,它的弓弦不是夾在琴弦之間,而是琴弦外拉奏。

蒙古人的傳統(tǒng)交通運(yùn)輸工具主要有役畜和車輛兩種。役畜以馬和駱駝為主,車輛為勒勒車。蒙古人有馬背民族之稱。古代時(shí)期童叟均以馬代步。馬不僅是蒙古人的交通工具,同時(shí)也是蒙古民族文化的重要組成部分。蒙古人熟識(shí)馬性,通常采用粗放式牧馬。蒙古馬分幾大系列,有烏珠穆沁馬、烏審馬、三河馬、科爾沁馬等等。蒙古草原遼闊,牧草豐茂,很適宜養(yǎng)馬。馬好運(yùn)動(dòng),故食量大,胃小,消化快,一天多數(shù)時(shí)間都要不停地吃草。蒙古人自幼就在馬背上成長(zhǎng),馬就是蒙古人的搖籃。蒙古人認(rèn)為,馬是世界上最完美、最善解人意的牲畜。蒙古馬性子烈、慓悍,對(duì)主人卻十分忠誠(chéng)。蒙古人視馬為牧人的朋友,馬以頭為尊貴,蒙古人嚴(yán)禁打馬頭,不準(zhǔn)辱罵馬,秋天長(zhǎng)膘期不準(zhǔn)騎馬狂奔使馬出汗。馬倌、騎手要隨身攜帶刮馬汗板、馬刷子,隨時(shí)為騎乘的馬刷洗身子、刮除馬汗,為馬舒筋活血、放松肌肉、消除疲勞。馬已深深地融入蒙古人的精神世界之中。

勒勒車,古稱“轆轤車”、“羅羅車”等,是北方草原上的古老交通運(yùn)輸工具。這種車車身小,但雙輪高大,適合于草原溝壑地帶使用。直徑一般均在一米五六左右。可完全用樺木或榆木制成,不用鐵件,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于制造和修理。一輛勒勒自重約一百斤左右,可載貨五六百斤至千余斤。

蒙古語(yǔ)音譯,騰格里汗意為“天帝”。蒙古人薩滿教觀念之一。指上層世界,即天上;又指主宰一切自然現(xiàn)象的“先主”;還包含“命運(yùn)”的意思。 祭天帝“騰格里汗”是蒙古族人要祭典之一。祭天分以傳統(tǒng)奶制品上供的“白祭”和以宰羊血祭的“紅祭”兩種祭法。近代東部盟旗的民間祭天活動(dòng),多在七月初七或初八進(jìn)行。蒙古族祭天的敖包山。

蒙古人的牧民、獵民十分崇拜火,這是因?yàn)樗麄兊淖嫦群V信具有自然屬性和萬(wàn)物有靈觀念的薩滿教,認(rèn)為火是天地分開時(shí)產(chǎn)生的,于是對(duì)“渥德噶賴汗·額赫”(火神母)更加崇敬。祭火分年祭、月祭。年祭在陰歷臘月二十三舉行,在長(zhǎng)者的主持下將黃油、白酒、牛羊肉等祭品投入火堆里,感謝火神爺?shù)谋佑樱矶\來(lái)年人畜兩旺、五谷豐登、吉祥如意。月祭常在每月初一、初二舉行。此外還有很多有關(guān)火的禁忌反映蒙古人對(duì)火的崇敬,如不能向火中潑水,不能用刀、棍在火中亂搗,不能向火中吐痰等。

祭敖包是蒙古人自古流傳下來(lái)的宗教習(xí)俗,在每年水草豐美時(shí)節(jié)舉行。敖包是石堆的意思。即在地面開闊、風(fēng)景優(yōu)美的山地高處,用石頭堆一座圓形實(shí)心塔,頂端立系有經(jīng)文布條或牲畜毛角的長(zhǎng)桿。屆時(shí),供祭熟牛羊肉,主持人致禱告詞,男女老少膜拜祈禱,祈求風(fēng)調(diào)雨順、人畜平安。祭祀儀式結(jié)束后,常舉行賽馬、射箭、摔跤等競(jìng)技活動(dòng)。敖包祭是蒙古人為紀(jì)念發(fā)祥地呼倫貝爾額爾古納山林地帶而形成,表示對(duì)自己祖地的眷戀和對(duì)祖先的無(wú)限崇敬。這一信奉薩滿教時(shí)最重要的祭掃儀式,現(xiàn)已演變成了一年一度的節(jié)日活動(dòng)。